Can Dündar: Erzfeind Journalismus

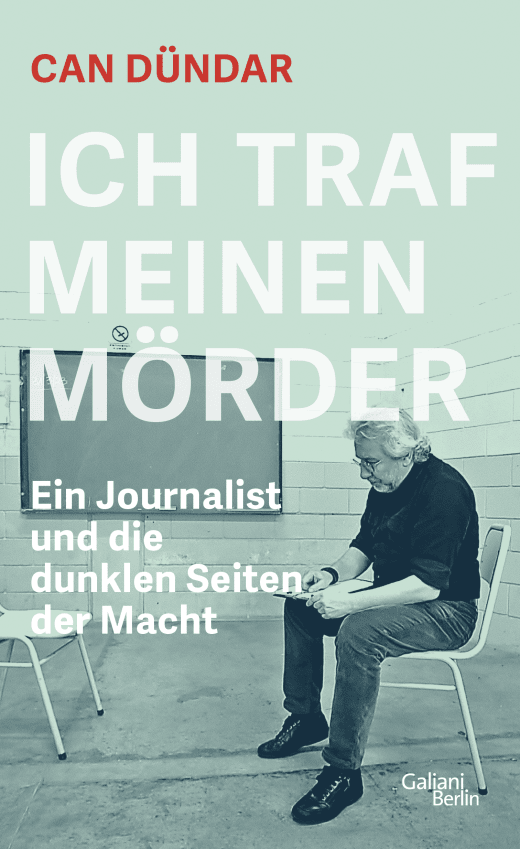

In seinem Buch „Ich traf meinen Mörder“ erzählt der türkische Exil-Journalist, Autor und Erdoğan-Kritiker Can Dündar die Geschichte einer unglaublichen Recherche, die die Verstrickungen der türkischen Regierung in illegale Waffenlieferungen aufdeckt. Sie führt ihn bis nach Argentinien, wo er seinem „beinahe“-Mörder gegenübersitzt.

Im Januar 2014 stoppte die türkische Gendarmerie drei Lastwagen auf einer Autobahn. Unter einigen Kisten mit Medikamenten versteckte sich die eigentliche Ladung: je 1.000 Mörser- und Artilleriegranaten sowie 80.000 Maschinengewehrpatronen. Doch schon wenig später setzten die Lkws nach einer Intervention von höchster politischer Stelle ihre Reise fort. Denn Auftraggeber des Transports war der türkische Geheimdienst, der das Material in Syrien dem sogenannten „Islamischen Staat“ übergeben sollte. „Ohne es zu ahnen, stoppte die staatliche Gendarmerie den staatlichen Geheimdienst“, beschreibt der Journalist und Autor Can Dündar den Vorfall in seinem Buch „Ich traf meinen Mörder. Ein Journalist und die dunklen Seiten der Macht“.

„… wird teuer dafür bezahlen“

Immer mehr Informationen über die Waffenlieferung gelangen an die Öffentlichkeit. Nachdem Anfang 2015 geheime Protokolle geleakt werden, gerät die Regierung vermehrt unter Druck. Als Dündur, damals noch Chefredakteur der renommierten türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, einen USB-Stick mit Videos erhält, die die Gerüchte bestätigen, weiß er, was er zu tun hat. „Auf dem Bildschirm erschienen Aufnahmen der Operation gegen die Lkws des Geheimdienstes, die die Türkei 16 Monate zuvor erschüttert hatte. Die drei Lastwagen, über die wegen der Nachrichtensperre nicht berichtet werden durfte und die nach Erdoğans Angaben humanitäre Hilfsgüter transportierten, waren mit drei unterschiedlichen Kameras gefilmt worden“, heißt es im Buch. Nach Absprache mit dem Herausgeber und den Anwälten der Zeitung verfasst der Journalist einen Leitartikel mit dem Titel „Warum bringen wir das?“. Der Aufmacher am nächsten Tag, den 29. Mai 2015, lautet: „Hier sind die Waffen, die Erdoğan leugnet“. Dieser Text wird das Leben Can Dündars für immer verändern.

Was folgt? Die Staatsanwaltschaft lässt die Meldung unverzüglich sperren und leitet Ermittlungen gegen den Verfasser ein. Die Vorwürfe reichen von Preisgabe von Informationen mit Relevanz für die Staatssicherheit über Publikation von der Geheimhaltung unterliegenden Informationen und Propaganda für eine terroristische Vereinigung bis hin zu politischer und militärischer Spionage. Im Fernsehen macht der damalige türkische Premierminister, Recep Tayyip Erdoğan, seinem Ärger Luft: „Die Person, die diesen Bericht gemacht hat, wird teuer dafür bezahlen.“

Dündar hat zwar rechtzeitig vor der Publikation die Türkei verlassen, kehrt jedoch wenig später zurück. Im Buch erklärt er den Entschluss wie folgt: „Ich musste an der Front dabei sein und beschloss, das Risiko auf mich zu nehmen und heimzukehren.“ Im Flugzeug wird er mit „solidarischem Applaus“ empfangen. Verhaftet wird er überraschenderweise nach der Ankunft in seiner Heimat nicht. So kurz vor der Parlamentswahl 2015 hatte man wohl entschieden, dies aufzuschieben. Bei der Wahl am 07. Juni verliert Erdoğan nicht nur fünf Millionen Stimmen, sondern auch die absolute Mehrheit im Parlament. Und: Dündar hat sich einen mächtigen Feind gemacht.

Die wie nebenbei eingestreuten Details aus dem journalistischen Alltag machen deutlich, wie die Lebensrealität eines Can Dündars damals war – und wie das Leben kritischer Journalist:innen in der Türkei heute noch ist.

Alltag eines Journalisten in der Türkei

Dündar schildert in seinem knapp 200 Seiten starken Buch staatliche Geheimoperationen, illegale Waffengeschäfte sowie Allianzen zwischen dem organisierten Verbrechen und autokratischen Regierungen und verknüpft diese eng mit seiner eigenen Geschichte und Recherche. Die daraus resultierende eigene Verfolgung und Aushebelung der Pressefreiheit wird entlang der Chronologie der Ereignisse offengelegt. Als Dündar eine Vorladung zur Anhörung vor dem Gericht erhält, trifft er sich abends zum Abschied mit Kolleg:innen und Freunden. „Erfahrene Journalisten berichteten mir von ihren Erinnerungen an die Haft und gaben mir Ratschläge“, schreibt er. Zu Hause bereitet er die Bücher vor, die er im Gefängnis lesen will …

Die wie nebenbei eingestreuten Details aus dem journalistischen Alltag machen deutlich, wie die Lebensrealität eines Can Dündars damals war – und wie das Leben kritischer Journalist:innen in der Türkei heute noch ist. So hat die Cumhuriyet, was ins Deutsche übersetzt Republik bedeutet, in den letzten 40 Jahren sieben Mitarbeiter durch Anschläge verloren. Die Fotos der Ermordeten hängen an den Wänden der Redaktion. Eine „ständige Mahnung an die Risiken, die die Verantwortung, die wir mit unserer Tätigkeit dort übernommen hatten, mit sich brachte“, schreibt der Autor. Auch ist der Gang zur „Anhörung beim Staatsanwalt oder zur Verhandlung im Gericht für Journalisten eine Routine-Angelegenheit. (…) Veröffentlicht man Nachrichten oder schreibt man Kommentare, die der Regierung nicht gefallen, verbringt man mehrere Tage in der Woche damit, sich vom Staatsanwalt vernehmen zu lassen.“

Der Preis für die Wahrheit

Die Auswirkungen des Aufdecker-Artikels könnten größer kaum sein: Can Dündar wird in seiner Heimat zu insgesamt 27 Jahren Haft verurteilt und steht auf einer Terrorliste der Regierung Erdoğan. Einem Attentat entkommt er nur knapp. 2016 flieht er ins Exil nach Deutschland, wo er heute noch lebt. Sein Haus und seine Ersparnisse werden konfisziert. Seiner Frau Dilek wird ohne rechtliche Grundlage das Ausreiserecht verwehrt. Knapp drei Jahre ist sie eine Art „Faustpfand“ und flieht illegal aus ihrer Heimat.

Trotz aller Widrigkeiten bereut Dündar nicht, den Artikel veröffentlicht zu haben, wie er schreibt: „Beim Griff ins Feuer habe ich mir zwar die Finger verbrannt, aber die finsteren Winkel dieser Welt können leider nur mit Feuer aufgeklärt werden.“

Gefährdete und gefährliche Whistleblower

Dündars Buch, das er in 21 Kapitel gliedert und mit Anmerkungen, Dank und kurzem Register ergänzt, startet jedoch nicht mit dem Skandal um die illegalen Waffenlieferungen, sondern mit dem Satz eines anderen: „Man gab mir den Auftrag Sie zu töten. Ich bin bereit, alles zu sagen, was ich weiß.“ Dies schrieb Serkan Kurtulus an den Journalisten, während er in einem argentinischen Gefängnis saß und eine Auslieferung in die Türkei fürchten musste. Der Mensch, den er einst hatte ermorden sollen, war zu seiner letzten Hoffnung geworden, denn die türkische Regierung hatte Kurtulus’ Auslieferung beantragt.

Dündar fliegt nach Argentinien, um mit dem Häftling zu sprechen. Die Szenerie entbehrt nicht einer gewissen Komik, denn Dündar ist unsicher, wie er Kurtulus gegenübertreten soll. Doch als dieser ihn lächelnd mit der respektvollen Anrede „Willkommen, Can Bey“ begrüßt und die mitgebrachten Geschenke ausgetauscht sind – Dündar übergibt ein signiertes Exemplar seines Buchs „Lebenslang für die Wahrheit. Aufzeichnungen aus dem Gefängnis“ und Kurtulus hat in der Gefängniskantine Kekse und Limonade besorgt –, lockert sich die Stimmung. Kurtulus wird zum ersten wichtigen Zeugen für Dündar im Fall der drei Lkws. Seine Aussagen bestätigen viele der Informationen und Recherchen. Die beiden weiteren wichtigen Figuren, die Dündar später im Buch vorstellt, sind der Waffenhändler Nuri Gökhan Bozkir und der einstige Mafiosi Sedat Peker, der auf seinem YouTube-Kanal auspackt und ein Millionenpublikum erreicht. So lange, bis auch er mundtot gemacht wird.

Doch wie geht man mit zwielichtigen Whistleblowern um? Dündar hinterfragt die Rolle seiner Informanten und schreibt über Bozkir: „Konnten wir jemandem glauben, der in so viele Straftaten verwickelt war? Die unfassbaren Vorwürfe, die er vorbrachte, ein Interessensnetzwerk, das sich bis nach Ankara erstreckt, geschmuggelte Waffen, Barzahlungen, zum Schweigen gebrachte Zeugen, vorgelegte Videos, Dokumente und Fotos – all das musste verifiziert werden.“ Die Recherchen in seinem Exil in Berlin weiten sich aus: Dündar arbeitet mit der Redaktion Correktiv zusammen, später beteiligt sich auch das Investigativteam Deutsche Welle.

Fortsetzung folgt

Dündars Buch baut Spannung auf und liest sich wie ein packender Thriller – mit undurchsichtig-gefährlichen Charakteren und sich überschlagenden Handlungssträngen. Fast könnte man dabei vergessen, dass Figuren und Plot real sind. Dem rasanten Erzähltempo des Autors hechelt man hinterher; Zeit zum Nachschlagen von weniger bekannten Namen und Ereignissen findet sich kaum. Denn immer schneller und komplizierter verzahnen sich die einzelnen Kapitel und die Situationen, in denen sich der Verfasser wiederfindet.

Dündars Buch baut Spannung auf und liest sich wie ein packender Thriller – mit undurchsichtig-gefährlichen Charakteren und sich überschlagenden Handlungssträngen. Fast könnte man dabei vergessen, dass Figuren und Plot real sind.

Als Laie hat man etwas Mühe, den Schauplätzen, Skandalen und politischen Verstrickungen unterschiedlichster Akteure zu folgen, doch die detailreich beschriebene Chronologie liest sich ohnehin nicht von ungefähr wie die Zusammenfassung eines Berufslebens. Zudem spricht der Autor vom Buch als „lebendiges Dokument“ und davon, dass es eine Fortsetzung geben werde, da nach der Publikation „noch andere Personen bereit sein werden zu sprechen“, wie er hofft.

Sichtbarmachung

Die Kampfzone hat der Journalist mittlerweile ausgeweitet: Im Oktober war in Berlin die von Dündar mit der iranischen Künstlerin Shahrzad Rahmani entworfene Installation „Silivri. Prison of Thought“ gut sichtbar ausgestellt. Die in Originalgröße nachgebaute Gefängniszelle im berüchtigten Silivri-Gefängnis westlich von Istanbul soll auf das Schicksal politischer Gefangener in der Türkei und der ganzen Welt aufmerksam machen. Dündar selbst saß ebendort drei Monate in einer Isolationszelle in Haft. Seiner Schätzung nach dürften derzeit rund 23.000 Oppositionelle (unliebsame Journalist:innen und Politiker:innen, Menschenrechtsaktivist:innen, Künstler:innen, Intellektuelle, Student:innen) in Europas größter Haftanstalt inhaftiert sein.

Wie wichtig es wäre, ein Zeichen zu setzen, macht die jüngst beschlossene Auslieferung Serkan Kurtulus an die Türkei deutlich, was, wie Dündar sagt, einer „Verurteilung zum Tode gleichkommt“.

Nach Berlin will er die Installation auch in anderen europäischen Hauptstädten an öffentlichen Plätzen aufstellen. Mit Paris und Amsterdam ist er im Gespräch. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hingegen hat bereits abgelehnt. In Österreich scheint man den türkischen Staatschef in vorauseilendem Gehorsam nicht verärgern zu wollen.

Wie wichtig es wäre, ein Zeichen zu setzen, macht die jüngst beschlossene Auslieferung Serkan Kurtulus an die Türkei deutlich, was, wie Dündar sagt, einer „Verurteilung zum Tode gleichkommt“.

Fazit

Can Dündars Buch „Ich traf meinen Mörder“ zeigt, was Investigativjournalismus leisten kann – und muss – und bringt gut versteckte illegale Machenschaften ans Licht der Öffentlichkeit. Es ist ein lebendiges Dokument, das Mut macht und auf die Kraft des freien Wortes hinweist. Aber es ist auch ein Zeugnis der Macht all jener, die die Pressefreiheit (zu) beschneiden (versuchen).

Das Buch: Autor: Can Dündar

Titel: Ich traf meinen Mörder. Ein Journalist und die dunklen Seiten der Macht

Übersetzung: Sabine Adatepe

Preis: 23 € (D)

Umfang: 208 Seiten

Erscheinungsjahr: 2025

Verlag: Galiani-Berlin

ISBN: 978-3-86971-291-8

Der Autor Can Dündar, geboren 1961 in Ankara, war Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, die 2016 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Wegen Berichten über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien wurde er in Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt und überlebte einen Mordanschlag. Dündar lebt im Exil in Berlin, dreht Dokumentarfilme, verfasste die Kolumne „Meine Türkei“ für Die Zeit und schreibt Bücher. 2016 gründete er in Berlin die Oppositions-Plattform #ÖZGÜRÜZRadio (WeAreFree), über die er bis zu 4,5 Millionen Menschen erreicht. 2017 wurde er zum „Europäischen Journalisten des Jahres“ gewählt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den „Menschenrechtspreis“ von Reporter ohne Grenzen.